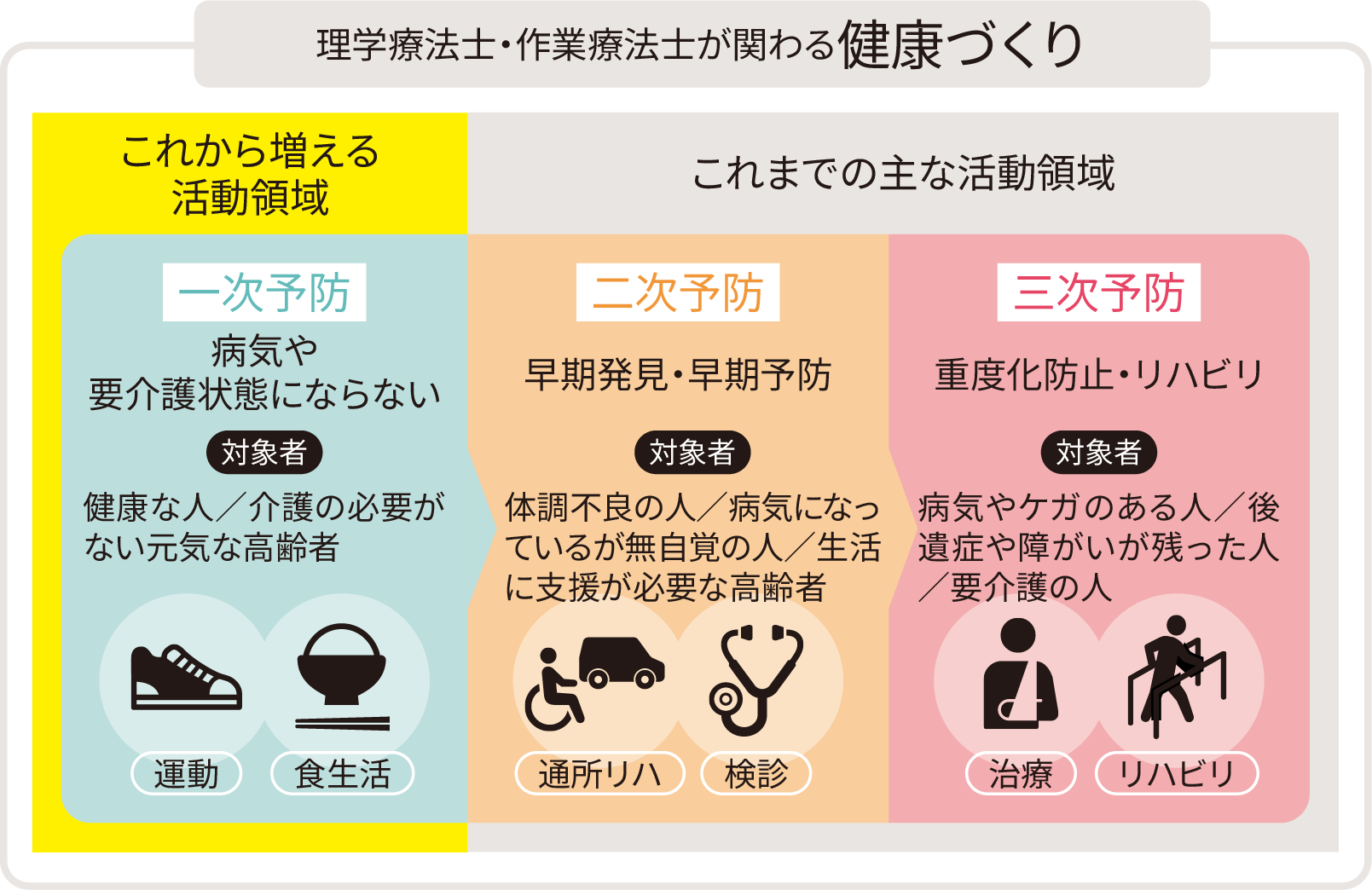

予防医学は、一次予防・二次予防・三次予防の 3 つの領域から成り立っています。中でも、近年その重要性が益々指摘されているのが疾病や要介護状態に陥らないための一次予防です。高齢者はもちろん、小児疾患やスポーツ傷害、メンタルヘルス(こころの健康)分野と予防リハビリテーションの需要は拡大しています。

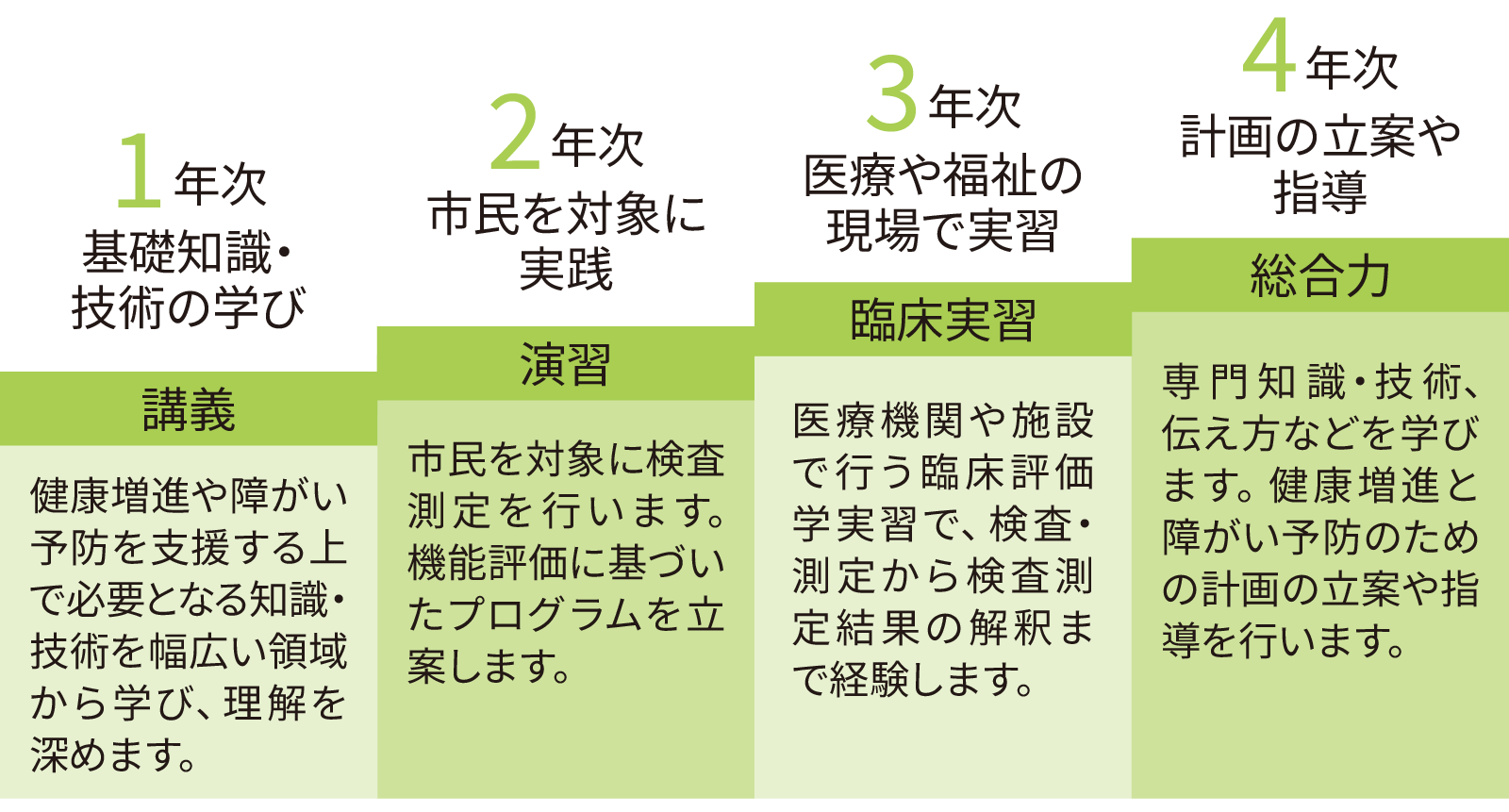

障がい予防リハビリテーションについて、1 年生から 4 年生まで段階的かつ実践的に学ぶことができる独自のカリキュラムを編成しています。講義だけでなく、地域の方に検査・測定や指導を行う「演習・実践」によって、実践的な知識と技術を身につけることができます。

スポーツは、競技レベルの向上を目指すアスリートはもちろん、健康増進や人生の楽しみの一環として、青少年や中高年にも幅広く普及しています。それに伴い、スポーツ外傷や傷害は増加、多様化しており、的確な治療や予防におけるリハビリテーションの重要性が増しています。

本学では、スポーツ傷害の学びをより身近なものにするため、プロ野球やJ

リーグなど第一線のスポーツ現場で現在活躍中の先輩理学療法士の特別授業を開講しています。

近隣高校のバスケットボール部で、定期的にスポーツ外傷予防、コンディショニング調整のフィジカルサポートを実施しています。このサポートには学生も参加する機会を設けており、知識と技術を連動させる実践力を身につけることができます。

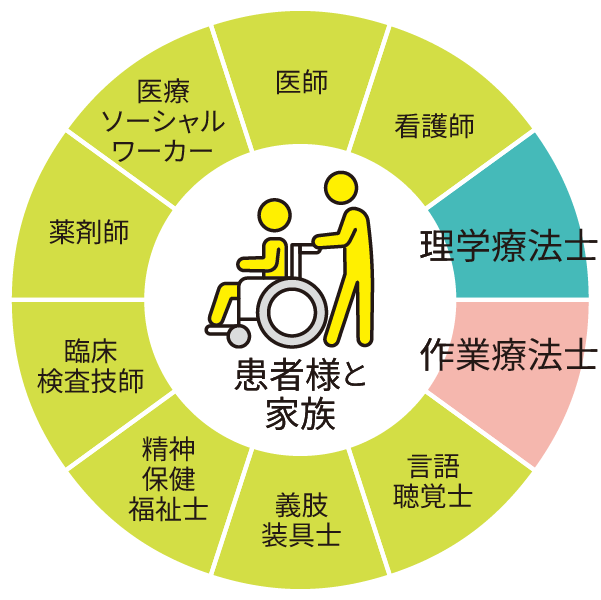

医療の現場では、多職種間の連携によって、対象者に適切な治療・ケアを提供することが重要です。本学は複数の看護学校や介護施設と連携し、互いの専門性を理解してそれぞれの専門スキルを発揮できるように、合同授業を通じて多職種間で意見を交わす演習授業を2年次と 4 年次に 2 度取り入れています。

近年、専門性を活かした様々な医療チームが設けられており、「リハビリテーションチーム」もその一つです。心身の障がいで日常生活に支障のある患者様が抱える問題を、生活環境や社会的環境など複数の側面からも分析し、早期の退院・社会復帰を目指すことを目的としています。そのために医師、看護師や理学療法士、作業療法士、臨床心理士といった多職種が参加して、様々な手段を使って患者様の ADL(日常生活動作)拡大を目指していきます。

本学では、2008 年から地域の高齢者の方々を対象として、運動機能や認知機能低下を防止する「健康増進教室」を開催し、これまで延べ 5,000 人以上の方々の健康増進に携わってきました。学生はこの取り組みに演習授業の一環として参加し、療法士としての地域貢献を現場での経験から学んでいます。

2025 年度からは、事業をさらに発展させ、千歳市、北広島市の市民を対象とした運動機能や認知機能の評価と向上のための「健康増進市民測定会」も開催します。学生はここでの経験を通じて、卒業後の地域貢献のために、より高度な専門スキルを身につけていきます。

地域の子どもを対象に、学生が身体と頭を使った遊びを企画・実施します。児童発達支援のニーズが高まる中、子どもや保護者との関わり方を学べる貴重な機会となります。

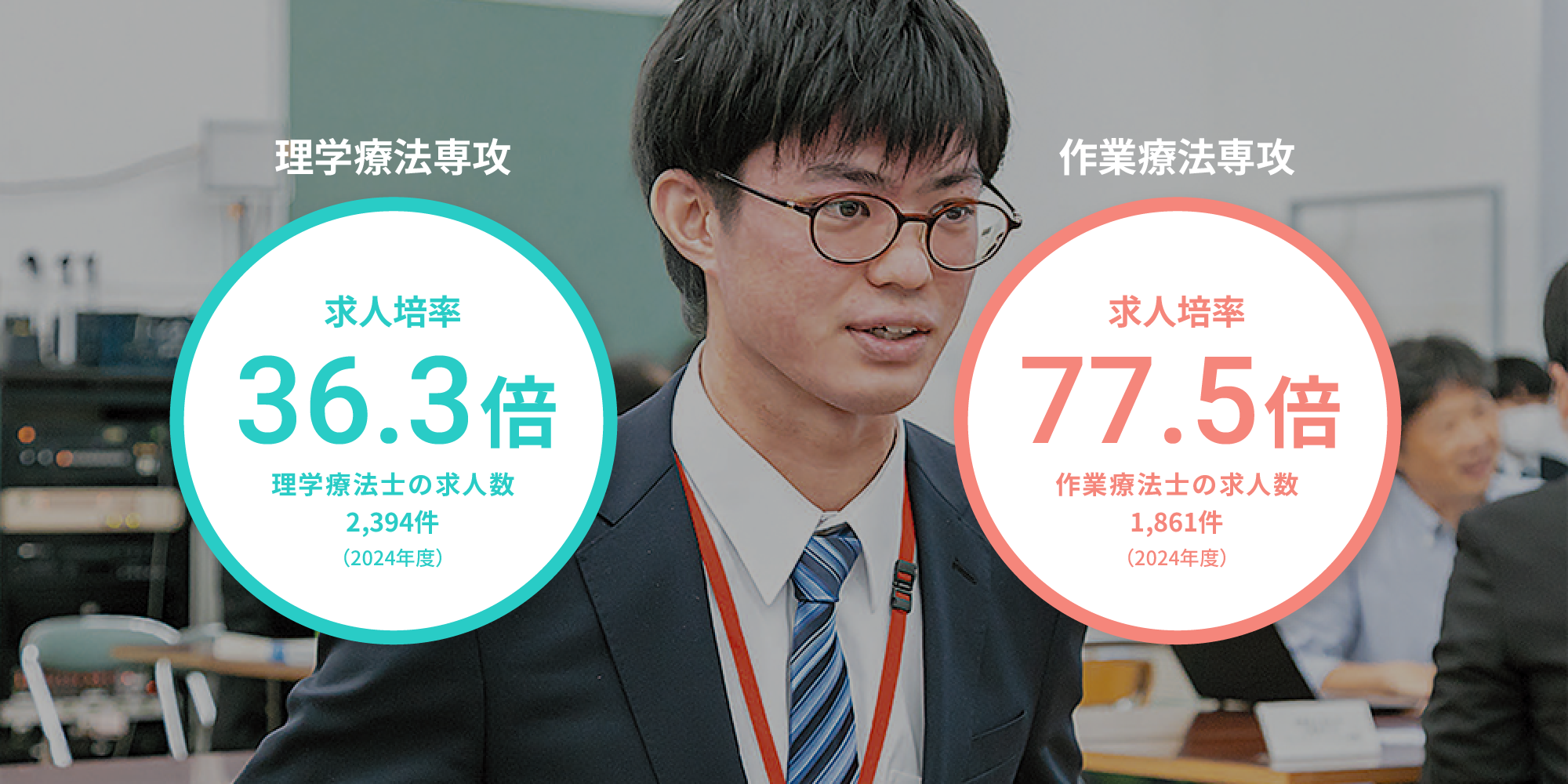

学は前身校が開学した 1995 年から 30 年にわたって、リハビリ一筋に理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の養成に努めてきました。豊かな人間性を備えた医療人の育成はもちろん、国家試験対策のノウハウや医療・福祉施設との繋がりも道内トップクラスです。

理学療法士・作業療法士の養成校として 30 年の歴史がある本学(前身である北海道千歳リハビリテーション学院を含む)は、これまでに数多くの理学療法士・作業療法士を輩出してきました。

卒業生の多くは道内各地の病院や施設でリハビリ専門職として活躍しており、在学生の実習地や就職先での心強い味方となっています。

長年の実績に裏打ちされたカリキュラムと研究分野に秀で、臨床経験も豊富な教員が国家試験合格までサポートします。

北海道全域の卒業生ネットワークで

初めての実習でも安心。

4年間の学修の土台となる「解剖学・生理学・運動学」などを中心とした基礎科目の復習に重点をおいたプログラムを実施しています。先の臨床実習や国家試験を見据え、1・2年次の基礎固めをサポートしています。

本学では、入学して間もない1年次の春に近隣病院での臨床見学授業を実施しています。病院スタッフとの情報・意見交換、教員による実際の治療場面を見学することで、療法士を目指す目的の再確認はもちろん、学習意欲の向上にも繋がっています。

一人ひとりにあった学習法でサポート

同じ専攻の教員のもと、少人数制のゼミに所属します。教員のリードで学習意欲を高めるほか、グループ学習で問題を教え合うことにより、知識を確実なものにします。

全学年に専攻別のクラスを設け、担任教員を配置しています。学生一人ひとりの学習状況や成績を把握し、具体的な指導を行います。

本学のカリキュラムは、理学療法士・作業療法士の育成に特化しているのが特徴です。リハビリテーションの最新知識と専門技術を修得し、広い視野を身につけて様々な職域で活躍できる人材を育成します。

各科目が連動リハ専門職の

各科目が連動リハ専門職の 本学独自の取り組み

本学独自の取り組み

広い職域で活躍できる療法士へ

卒後教育で成長を支援

卒後教育で成長を支援

理学療法士・作業療法士として成長するためには、医療の進歩に合わせて学び続けることが必要です。本学は卒業生に多様な学びの機会を提供するために、臨床研究の相談やサポートだけでなく、2015 年に北海道千歳リハビリテーション科学学会を設立し、卒業生の研究発表や新しい知識研さんの機会を提供しています。

本学では、理学療法士・作業療法士の国家試験合格を目指し、少人数制による一人ひとりに合わせた学習法で、国家資格の取得を徹底的にサポートします。

道内全域に広がる卒業生のネットワークが心強い味方となっており、希望に沿った就職先を選べるだけでなく、「先輩が職場にいる」ケースも少なくないため、初めての職場でも安心です。